|

|||||||

|

| |||||||

Д. А. Шлыков, главный редактор научно-практического журнала «Энциклопедия Судебной Экспертизы», эксперт Автономной некоммерческой организации «Исследовательский центр “Эксперт-Защита”» (г. Москва)

А. А. Плинатус, заместитель начальника отдела почерковедческих экспертиз и технико-криминалистического исследования документов ЭКЦ МВД России

А. Ф. Соколов, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова; директор ООО «Межрегиональный институт судебных экспертиз и исследований»; заместитель главного редактора научно-практического журнала «Энциклопедия Судебной Экспертизы»

Авторами статьи рассмотрены проблемы методического обеспечения исследования имитаций почерковых объектов, выполненных пишущими приборами с использованием программно-аппаратных средств. Приводятся примеры использования недостоверных сведений об истории развития и технических возможностях рассматриваемых устройств, обозначено отсутствие единых классификационных оснований для их деления. Проанализирован используемый терминологический аппарат. Дана критическая оценка признакам «плоттерной подделки», а также алгоритма исследования имитаций рукописей, выполненных программно-аппаратными средствами.

Ключевые слова: плоттер; графопостроитель; плоттерная подделка; техническая подделка подписи; имитация рукописи; Longpen; Robotic arm; 3D-принтер; роботизированная рука; режущий плоттер; Autopen; перьевой плоттер; почерковедческая экспертиза; экспертиза документов

Ш 69 ББК 67.53 УДК 343.983 ГРНТИ 10.85.31 Код ВАК 5.1.4

Problems of methodological support for the study of handwriting object imitations made by writing instruments using software and hardware: causes and ways to overcome

D. A. Shlykov, chief editor of a scientific journal «Encyclopedia of Forensic examination» forensic expert of Autonomous Nonprofit Organization "Research center "Expert-Protection" (city Moscow)

A. A. Plinatus, deputy Head of the Department of Handwriting Expertise and Technical and Forensic Examination of documents of the ECC of the Ministry of Internal Affairs of Russia

A.F. Sokolov, candidate of Law, Associate Professor, Head of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics of Yaroslavl State University named after P. G. Demidov; Director of Interregional Institute of Forensic Examinations and Research LLC; Deputy Editor-in-Chief of the scientific and practical journal Encyclopedia of Forensic Examination

The authors of the article consider the problems of methodological support for the study of handwriting object imitations made by writing instruments using software and hardware. Examples of the use of unreliable information about the history of development and technical capabilities of the devices in question are given, and the lack of uniform classification grounds for their division is indicated. The terminological apparatus used is analyzed. A critical assessment is given of the signs of "plotter forgery", as well as the algorithm for studying imitations of manuscripts made by software and hardware.

Keywords: plotter; graph planner; forgery by plotter; technical signature forgery; imitation of a manuscript; Longpen; Robotic arm; 3D printer; robotic arm; cutting plotter; Autopen; pen plotter; handwriting expertise; document examination. _____________________________________

Вопросы исследования имитаций почерковых объектов, воспроизведенных программно-аппаратными средствами при помощи пишущих приборов, поднимались в многочисленных публикациях разных авторов[1]. В отдельных научных изданиях и учебных пособиях, посвящённых почерковедческой и технико-криминалистической экспертизе документов, указывается на разработку и апробацию методических рекомендаций «по выявлению факта плоттерного воспроизведения» [1, с. 301], описываются комплексы соответствующих диагностических признаков [2, с. 132-134; 3, с. 108]. Рукописи, воспроизведённые при помощи плоттера и 3D-принтеров, стали объектом диссертационного исследования Н. А. Рыбалкина, по итогам которого была «сформулирована методика решения судебно-почерковедческих задач по почерковым объектам, выполненным с помощью технических устройств» [4, с. 175], а также «разработана классификации технических устройств, используемых для выполнения почерковых объектов» [4, с. 176]. Детальный анализ имеющихся источников показал, что, несмотря на заявления отдельных авторов о должном методическом осмыслении рассматриваемой темы, сведения о программно-аппаратных средствах, используемых для воспроизведения рукописей, в целом носят разрозненный, а порой и противоречивый характер.

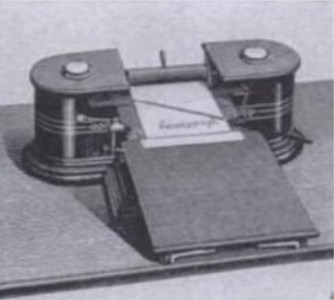

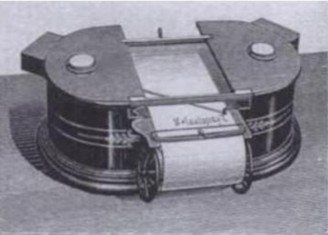

Недостоверные сведения об истории развития и технических возможностях рассматриваемых устройств Н. А. Рыбалкин в статье [5, с. 84] указывает, что (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.) «за рубежом один из первых случаев использования техники вместо человеческой руки был зафиксирован в 2004 году, когда известная канадская писательница М. Этвуддля решения проблемы подписания книг дистанционным способом обратилась к известной канадской фирме в области робототехники и в 2006 году состоялась презентация данного устройства в виде роботизированной руки». Как известно, одним из первых устройств, позволявшим воспроизводить графические объекты, в том числе записи и подписи «на расстоянии», был «телеавтограф» (telautograph) (рис. 1), запатентованный 31 июля 1888 года Элишем Греем (Elisha Gray) [6].

Рис. 1. Телеавтограф: а) передатчик, б) приёмник, в) пример результата работы: слева – оригинальные рукописи, справа – их изображения, воспроизведённые при помощи телеавтографа [7, с. 52-54]

Технологии дистанционного подписания официальных документов использовались в ведомствах военно-морского флота США с 1942 года, а позднее и в других государственных учреждениях [8]. При этом всего в офисах членов Конгресса, Сената и исполнительной власти США на тот период насчитывалось не менее 500 подобных устройств [9]. Непосредственно Маргарет Этвуд принадлежит идея создания устройства для дистанционного подписания документов при непосредственном визуальном контроле этого процесса. Для реализации данной идеи она совместно со своим коллегой Мэтью Гибсоном основала в 2004 году Unotchit Inc. Однако процесс разработки из-за ряда возникших трудностей был приостановлен. В 2006 году представители компании Quanser, занимавшейся инновациями в мехатронике, предложили Unotchit Inc. свою помощь в реализации проекта. Итогом этого сотрудничества стала презентация устройства LongPen на Лондонской книжной ярмарке 24 сентября 2006 года, в ходе которой Маргарет Этвуд осуществляла дистанционное подписание книг, находясь при этом в Торонто [6; 10]. Собственно, именно так и позиционируется LongPen в статье [11], на которую ссылается Н. А. Рыбалкин (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.): «The LongPen is the first remote signing device capable of producing original signatures and text from any distance over the Internet», что можно дословно перевести как «LongPen — первое устройство для удаленной подписи, способное создавать оригинальные подписи и текст на любом расстоянии через Интернет». Таким образом, речь идёт не о первом дистанционном подписании документа, а о возможности непосредственного наблюдения за процессом дистанционного нерукописного воспроизведения подписи в режиме реального времени. На сегодняшний день подобные услуги предлагает, например, компания Syngrafii Inc., являющаяся с 2011 года правопреемником Unotchit Inc. [12]. В качестве примеров непонимания принципа действия программно-аппаратных средств, используемых для имитации почерковых объектов с применением пишущих приборов, можно выделить следующее. Т. В. Толстухина и Н. А. Рыбалкин в статье [13, с. 58] указывают, что (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.) «с использованием плоттера можно нарисовать любую кривую, а также собрать новый документ, используя различные части документов-оригиналов, не относящихся к конкретному уголовному делу, но послуживших основой для различного рода афер». Аналогичного мнения придерживаются И. А. Ярощук и К. В. Гриневич (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.): «при помощи плоттера и его технических способностей становится возможным процесс создания нового документа посредством сбора различных частей-оригиналов другого документа, что позволяет подделать практически любую подпись, когда это необходимо» [14, с. 144]. Н. А. Рыбалкин в последующем развивает ранее озвученную в соавторстве с Т. В. Толстухиной мысль (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.): «вследствие этого мы можем отметить, что с помощью графопостроителя (плоттера) и с использованием пишущего блока данного устройства можно выполнить любой элемент почерковых объектов, а также собрать новый документ, используя различные части документов-оригиналов, чем могут пользоваться правонарушители» [15, с. 134]. Помимо указанного, встречаются утверждения и о том, что плоттеры самостоятельно формируют почерковые объекты. Так в одной работе указывается, что современные плоттеры (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.) «конструируют записи, используя заданную базу вариационности письменных знаков, их соединений и интервалов различной протяженности» [16, с. 58]. Автор другой работы [17, с. 162-163] утверждает, что (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.) «современные плоттеры позволяют создавать модель почеркового объекта с заданными пределами вариационности. Это означает, что плоттер может воспроизводить записи, выполняя в каждом конкретном слове один из вариантов буквы, занесенный в компьютерную модель почерка (обычно моделируются разные связки, варианты начальных букв)». Ошибочность этих утверждений заключается в том, что плоттеры и подобные им устройства являются периферийными устройствами вывода компьютерной информации на физический носитель (лист бумаги и др.), то есть исполнительными механизмами, воспроизводящими заранее сформированный электронный образ почеркового объекта. Следовательно, ни о каком изготовлении новых документов из частей других документов, а также «конструировании записей» или «создании моделей почерковых объектов» этими устройствами речи идти не может.

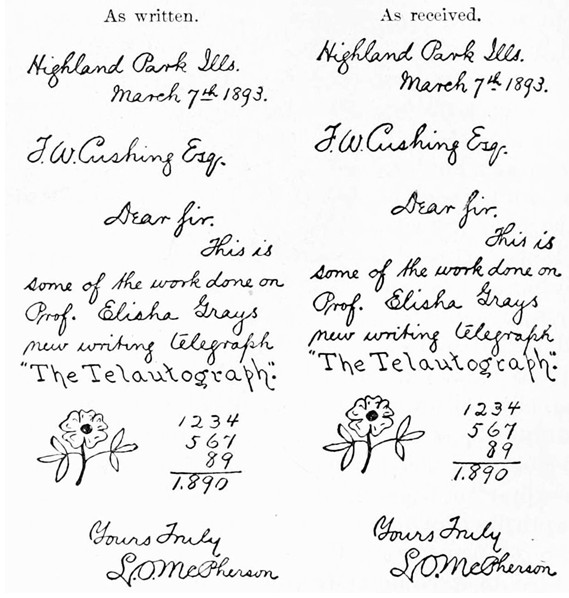

Отсутствие единых научно и логически обоснованных подходов к классификации программно-аппаратных средств воспроизведения и имитаций рукописей Описанные в большинстве имеющих работ классификации касаются преимущественно отдельной группы устройств – плоттеров, а в качестве основного критерия деления указывается способ перемещения носителя, в зависимости от которого предлагается выделять барабанные, планшетные, фрикционные и рулонные плоттеры. «Плоттеры по способу перемещения носителя подразделяются на барабанные, фрикционные, рулонные, планшетные. В барабанных плоттерах носитель укреплен на вращающемся барабане. … Барабанные плоттеры выделяются в классификации по способу перемещения носителя и могут формировать как растровые, так и векторные изображения в зависимости от вида пишущего узла. Во фрикционных плоттерах носитель перемещается с помощью фрикционных роликов. Рулонные плоттеры сходны по строению с фрикционными, но используют специальный носитель с краевой перфорацией. В планшетных плоттерах бумага неподвижна, а пишущий узел перемещается по всей плоскости над носителем. Это обеспечивает более высокую точность позиционирования пишущего узла» [18, с. 369-371]. «Плоттеры можно классифицировать по способу перемещения носителя на барабанные, фрикционные, рулонные, планшетные» [19, с. 115]. В диссертации: «Плоттеры по способу перемещения носителя подразделяются на барабанные, фрикционные, рулонные, планшетные. В барабанных плоттерах носитель укреплен на вращающемся барабане. … Во фрикционных плоттерах носитель перемещается с помощью фрикционных роликов. Рулонные плоттеры сходны по строению с фрикционными, но используют специальный носитель с краевой перфорацией. В планшетных плоттерах бумага неподвижна, а пишущий узел перемещается по всей плоскости над носителем. Это обеспечивает более высокую точность позиционирования пишущего узла» [4, с. 112-113]. Обращает на себя внимание, что все авторы в качестве разновидности указывают «рулонные» плоттеры, тогда как это признак не способа перемещения носителя, а формата используемого носителя – рулонная бумага. Категорическое возражение вызывают утверждения Н. Ф. Бодрова и Н. А. Рыбалкина о том, что «рулонные плоттеры сходны по строению с фрикционными, но используют специальный носитель с краевой перфорацией». Во-первых, как было отмечено выше, термин «рулонный» указывает на формат применяемого носителя (бумага в рулонах), а не на конструкцию конкретного устройства. Во-вторых, фрикционные плоттеры и плоттеры, в которых применяется специальный носитель с краевой перфорацией, никак не могут быть сходны по строению, поскольку используют принципиально разные способы захвата и перемещения бумаги. Во фрикционных механизмах движение от ведущего звена к ведомому передается за счет сил трения, возникающих между прижатыми друг к другу телами, в нашем случае между роликами. Перемещение бумаги при помощи фрикционных роликов для воспроизведения графики на бумаге малых форматов было реализовано в плоттере HP 7470А, представленном компанией Hewlett Packard в 1982 году (рис. 2).

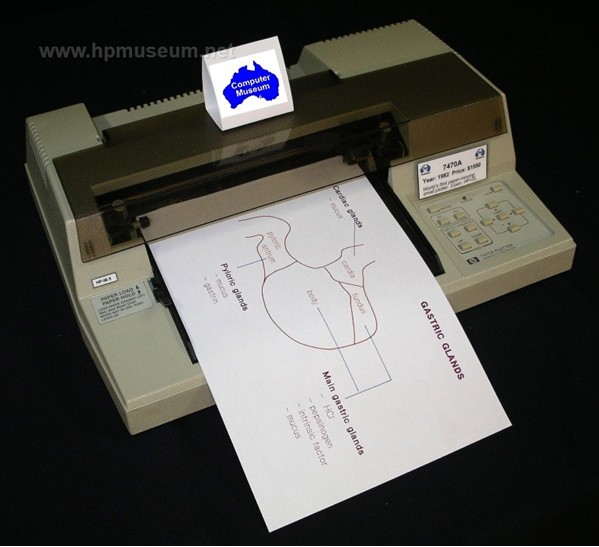

Рис. 2. Плоттер HP 7470А [20] В плоттерах HP DraftMaster II использовалось перемещение носителя при помощи фрикционных роликов, при этом они позволяли обрабатывать носители размером до E/A0, а также рулонную бумагу (рис. 3).

Рис. 3. Плоттер HP DraftMaster II [21]

Сегодня подобный тип механизма перемещения бумаги встречается во многих устройствах, при этом в одних по основанию перемещается непосредственно лист бумаги (рис. 4), а в других бумажный лист прикрепляется к гибкой основе-носителю, например, как в режущих плоттерах Brother (рис. 5).

Рис. 4. Устройство с плоским неподвижным основанием, по которому перемещается лист бумаги посредством фрикционов: а) общий вид; б) фрикционные ролики [22]

Рис. 5. Режущий плоттер Brother SDX900[2]: а) внешний вид с установленной гибкой основой для крепления материала; б) каретка с пишущим прибором

Носитель с краевой перфорацией применялся в одном из первых перьевых плоттеров Calcomp 565, в основе конструкции которого было вращающееся цилиндрическое основание в виде барабана с расположенными по краям окружности перфорационными зубьями [6]. Перемещение бумаги осуществлялось за счёт вращения барабана и зацепления её перфорационными зубьями (рис. 6).

Рис. 6. Общий вид плоттера Calcomp 565 [23]

Указанные основания для деления, во-первых, не охватывают всего многообразия устройств, позволяющих имитировать рукописи с использованием пишущих приборов, во-вторых, повторяют содержание статьи «Графопостроитель» русскоязычного сегмента «Википедии»[3], в том числе и в части, касающейся неточностей, связанных с описанием рулонных и фрикционных плоттеров (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.): «Графопостроители можно классифицировать следующим образом: … по способу перемещения носителя — планшетные, барабанные и смешанные (фрикционные, с абразивной головкой); … Имеются три разновидности графопостроителей с перемещающимся носителем: барабанные графопостроители, в которых носитель фиксированного размера укреплён на вращающемся барабане; фрикционные графопостроители, в которых носитель перемещается с помощью фрикционных роликов. … рулонные графопостроители, которые подобны фрикционным, но используют специальный носитель с краевой перфорацией» [24]. В работах некоторых авторов можно встретить выделение плоттеров в отдельные группы по времени их появления (по признакам «современности» или отнесения к разным «поколениям»). Некоторые примеры такого деления рассмотрены нами выше в рамках анализа утверждений о способности плоттеров создавать новые документы либо самостоятельно формировать записи, а именно (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.): - «современные (с помощью программного обеспечения) конструируют записи, используя заданную базу вариационности письменных знаков, их соединений и интервалов различной протяженности» [16, с. 58]; - «современные плоттеры позволяют создавать модель почеркового объекта с заданными пределами вариационности» [17, с. 162]. Другой пример подобного деления содержится в диссертации Н. А. Рыбалкина, где указано, что (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.) «плоттеры нового поколения и 3D-принтеры, способны рисовать или писать гелевой ручкой, перьевой ручкой, карандашом, фломастером - всем, что можно вставить в держатель» [4, с. 161]. Из такой формулировки следует наличие неких плоттеров старого поколения, конструкция которых не предусматривала возможность использования пишущих приборов, но тогда каким образом на бумагу наносились штрихи? В качестве примера устройства не «нового поколения», способного «рисовать или писать .... всем, что можно вставить в держатель» можно привести устройство Autopen Model 50 [25], представленное в 1950-х годах, в держателе которого мог быть размещён любой пишущий прибор, диаметром, не превышающим размеры гнезда крепления (рис. 7).

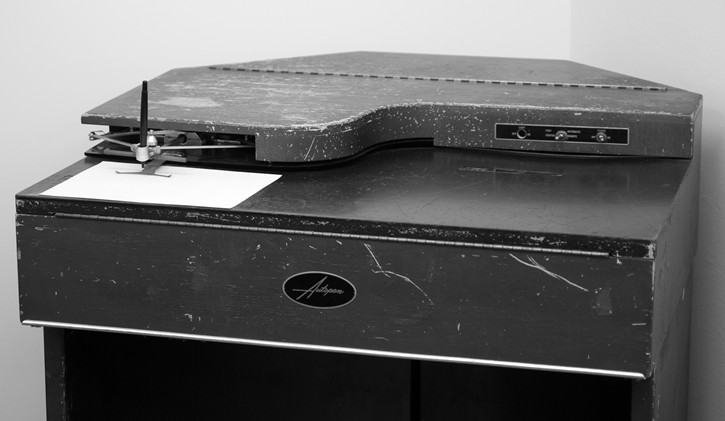

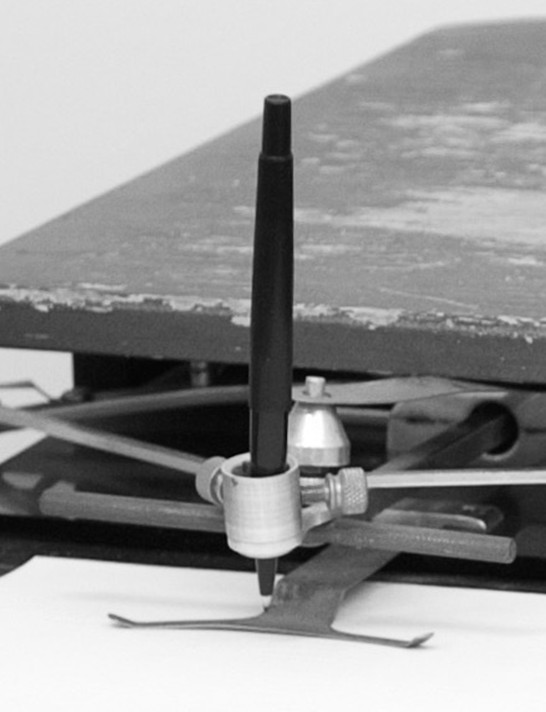

а

б Рис. 7. Autopen Model 50: а) общий вид; б) узел крепления пишущего прибора [26]

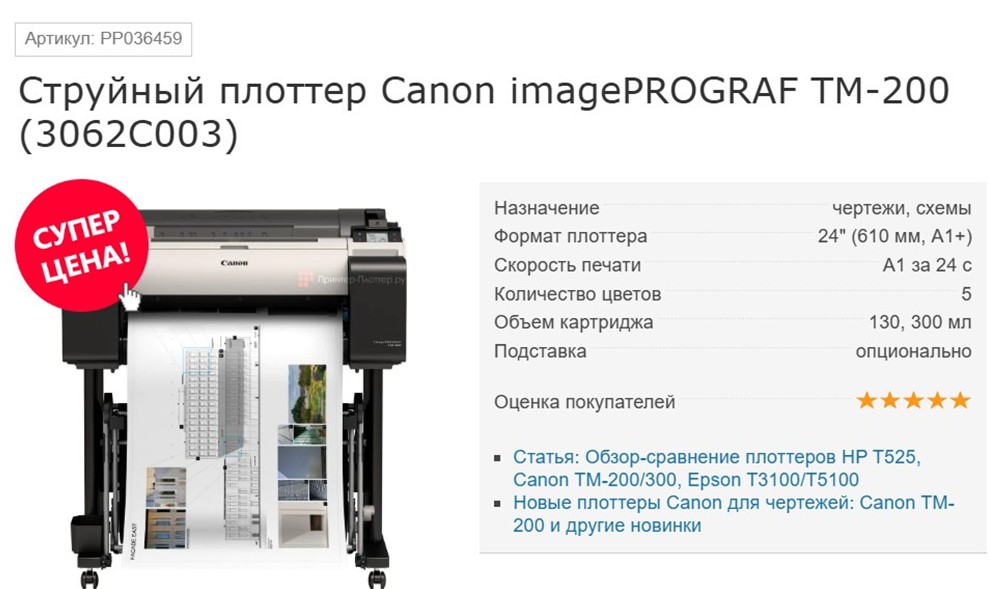

Также категорически нельзя согласиться с Н. А. Рыбалкиным, декларирующим, что (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.) «помимо плоттера почерковые объекты можно выполнить с помощью еще более современного технического устройства – 3D-принтера и станка с ЧПУ, которые позволяют более точно и четко подделывать почерковые объекты и в том числе имитируя нажимные характеристики, что подтверждается проведёнными нами исследованиями» [4, с. 156]. Указанные устройства обладают универсальными настройками для трёхмерного перемещения печатающей головки или узла захвата, при этом они функционально не предназначены для имитации почерковых объектов, поскольку не позволяют имитировать признаки рукописности без дополнительных манипуляций. Примером технических устройств, с помощью которых можно «более точно и четко подделывать почерковые объекты», то есть имитировать некоторые признаки рукописности, является продукция компании Evil Mad Science LLC (с 2024 года – Bantam NextDraw), программная и аппаратная часть которых разрабатывалась специально для имитации рукописей [27]. Единственным логически обоснованным основанием для деления рассматриваемых устройств на поколения, является формат воспроизводимого образа почеркового объекта, в зависимости которого все устройства можно разделить на имеющие аналоговое или цифровое управление. В устройствах с аналоговым управлением использовался дисковый шаблон, внешние и внутренние края которого имели переменную кривизну и представляли собой физически закодированный рисунок воспроизводимой рукописи (рис. 8).

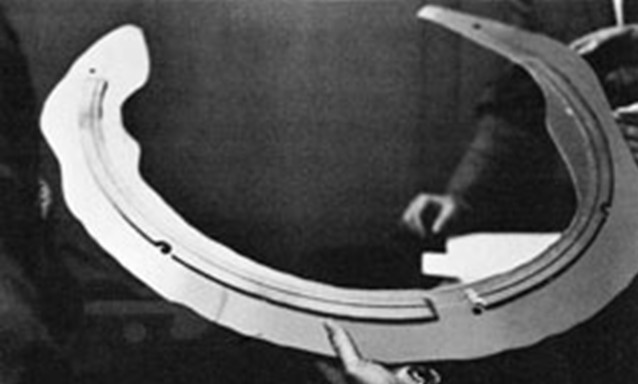

Рис. 8. Дисковый шаблон Autopen 50 [25]

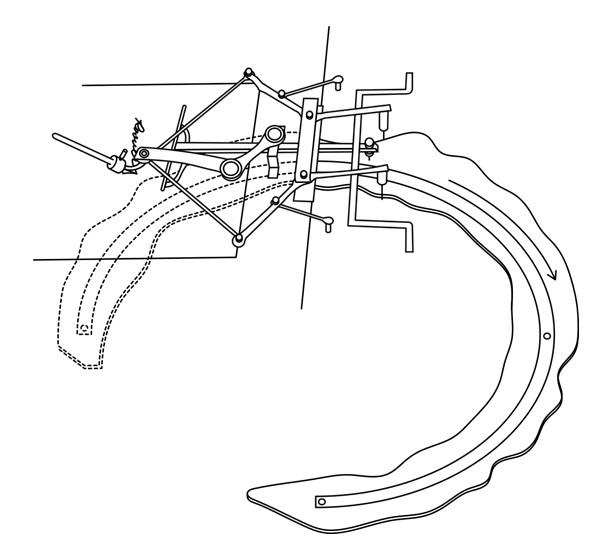

Указанный дисковый шаблон закреплялся на поворотной платформе (рис. 9). В ходе вращения платформы края шаблона приводили в движение кулачки, которые передавали движение шарнирно-рычажному механизму, на противоположной стороне которого был закреплён пишущий прибор (рис. 10) [6].

Рис. 9. Устройство Autopen 80 [28]

Рис. 10. Схематическое изображение дискового шаблона и шарнирно-рычажного механизма, передающего движение от шаблона на пишущий узел [29]

К устройствам с цифровым управлением относятся все программно-аппаратные средства для вывода векторной графики, начиная от первых перьевых плоттеров типа Calcomp 565 (рис. 6) и HP 7470А (рис. 2) до современных специализированных устройств компании Bantam NextDraw (рис. 11).

Рис. 11. Плоттер Bantam Tools NextDraw™ 8511 [30]

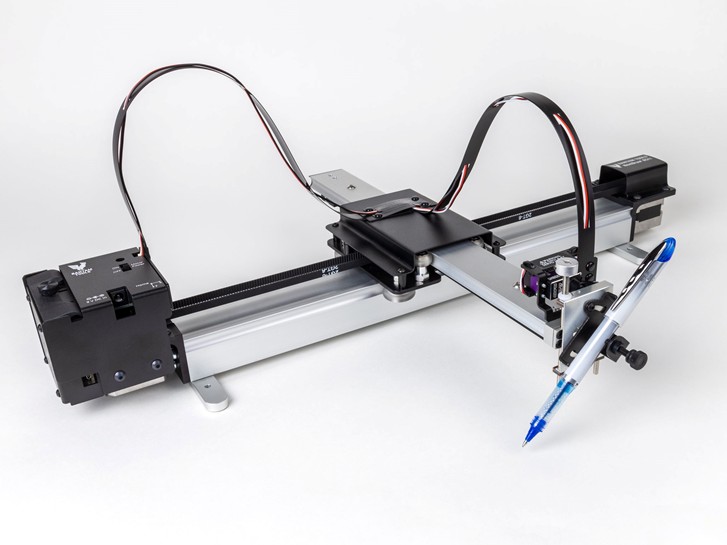

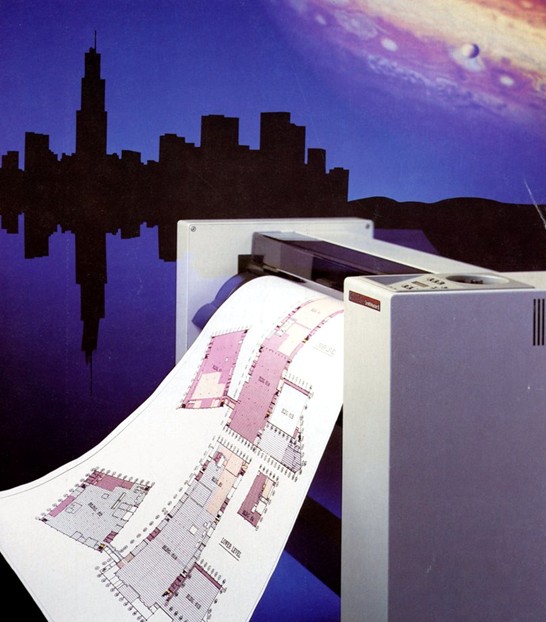

Отсутствие единой терминологии при определении технических устройств Очень часто на практике приходится встречаться с ситуацией, когда термин «плоттер» используется как обобщающий для всех типов устройств, применяемых для имитации рукописей с использованием пишущих приборов, что является некорректным по следующим причинам. Во-первых, на рынке оргтехники и печатного оборудования таким термином обозначаются любые устройства для вывода графической информации, независимо от способа формирования штриха: к ним относят и так называемые перьевые устройства, описываемые нами в этой статье, и широкоформатные струйные печатающие устройства (рис. 12).

Рис. 12. Пример использования наименования «плоттер» для широкоформатных струйных печатающих устройств [31]

Во-вторых, для целей имитации почерковых объектов с помощью пишущих приборов могут применяться не только перьевые плоттеры, но и широко распространённые сегодня универсальные станки с ЧПУ для фрезерования, резки и т.п., 3D-принтеры и любые другие устройства, позволяющие закрепить и перемещать пишущий прибор по заданным координатам в плоскости листа бумаги. Таким образом, термин «плоттер» с одной стороны включает в себя устройства, при помощи которых невозможно выполнение штрихов с использованием пишущих приборов (струйные устройства), с другой – не охватывает всех типов устройств, пригодных для выполнения подобных задач. В этом контексте наиболее подходящим представляется обобщающее наименование, подчёркивающее криминалистически значимые характеристики объекта, например – программно-аппаратные средства имитации рукописей с использованием пишущих приборов. Другим примером некорректной терминологии является использование понятия «robotic arm» (роботизированная рука). Так, в статье [32, с. 32] Н. А. Рыбалкин указывает (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.): «Наряду с Quanser Consulting Inc. созданием роботизированной руки занималась американская компания Damilic Corporation. Она разработала и реализует несколько устройств для рисовки почерковых объектов. Роботизированная рука была изобретена для вполне легальных целей: подписания неофициальных документов, открыток, поздравлений и т. п. Однако со временем ее стали активно использовать в противоправных целях. В этих условиях практикующие эксперты и юристы часто оказываются в роли догоняющих, не имея возможности сработать на опережение». Quanser Consulting Inc., вопреки утверждению Н. А. Рыбалкина, самостоятельно не занималась разработками в области «роботизированной руки», а лишь оказала содействие Unotchit Inc. (основана в 2004 году Маргарет Этвуд совместно со своим коллегой Мэтью Гибсоном для реализации проекта LongPen) в работе над программным обеспечением для проекта LongPen [10]. Что касается компании Damilic Corporation, то она создана в 1990 году для внедрения новых технологий для компаний, желающих усовершенствовать свои производственные процессы. По сути, Damilic Corporaiton занималась поставками продукции сторонних организаций, а также усовершенствованием уже готовых программно-аппаратных решений. В 1998 году Damilic Corporaiton приобрела International Autopen Company вместе с правами на название «Autopen». В июне 2000 года приобрела компанию Signature Systems и её патент на «машины для изготовления подписи» («signature signing machines»). В 2002 году было представлено устройство Autopen PT, созданное на базе более ранней модели Autopen Model 80. С начала 2003 года Damilic Corporaiton стала импортёром продукции французской компании Signascript [33]. Некорректность же в использовании термина «роботизированная рука» заключается в том, что с точки зрения устройства исполняющего механизма, прибор LongPen, а также продукция Damilic Corporation относятся к категории шарнирно-рычажных устройств и именуются «signature machines» или «signing machine» (дословно, «машины для изготовления подписей» или «подписывающие машины»), тогда как «robotic arm» (дословно «роботизированная рука») используется как альтернативный термин для обозначения многоосевых манипуляторов – управляемых устройств, выполняющих двигательные функции, аналогичные функциям руки человека при перемещении объектов в пространстве. Указанные неточности в анализируемой статье могут быть объяснены использованием её автором в качестве основы лексически переработанных текстов научных работ Н. А. Иванова, без проверки их достоверности и оформления цитирования соответствующим образом (совпадающие фрагменты выделены нами – Д. Ш., А. П., А. С.): «Но не одна Quanser Consulting Inc. обратилась к теме создания роботизированной руки (robotic arm) для компьютерного копирования рукописных подписей и почерка. Американская компания Damilic Corporation разработала и реализует несколько устройств для рисовки подписей. … … Robotic arm разрабатывались и выпускаются для вполне легальных целей, например, для исполнения текста с помощью пишущих приборов или подписания неофициальных документов, открыток, поздравлений и т.п. Но, как это неоднократно случалось со многими достижениями научно-технического прогресса, они начинают активно использоваться в противоправной деятельности. И в таких условиях практикующие юристы и эксперты, к сожалению, чаще всего оказываются в роли догоняющих, не имея возможности сработать «на опережение» [34; 35, с. 86-87].

Отсутствие единой системы признаков и унифицированного алгоритма исследования имитаций рукописей, выполненных программно-аппаратными средствами с использованием пишущих приборов Предлагаемые различными авторами к использованию в практике проведения экспертиз признаки «плоттерного способа» имитации рукописей выделены ими по результатам изучения экспериментального материала, полученного при помощи устройств, изначально не предназначенных для воспроизведения почерковых объектов: режущие плоттеры, 3D-принтеры, «робот-художник» развлекательного назначения. Ни в одном из проанализированных источников не фигурируют программно-аппаратные средства, функционально предназначенные для воспроизведения и имитации рукописей. Одна из первых попыток систематизации признаков «плоттерного способа» имитации рукописей была предпринята Н. Ф. Бодровым в 2011 году на основе результатов эксперимента по нерукописному воспроизведению записей при помощи режущего плоттера GRAPHTEC FC 4200-50 [18]. Предложенные им признаки были подвергнуты обоснованной критике, поскольку в подавляющем большинстве могли иметь разную природу происхождения, не связанную с нерукописным выполнением [36]. Следует отметить, что в 2017 году Н. Ф. Бодров уже указывает, что (выделено нами – Д. Ш., А. П., А. С.) «современные плоттерные устройства реализуют дифференциацию нажимных характеристик (степени и характера нажима) в двух осях координат одновременно», «штрихи, выполненные современными плоттерными устройствами, больше не характеризуются одинаковой шириной по всей своей протяженности» [16, с. 58]. То есть часть из ранее описанных признаков фактически признаются им как неактуальные. Тем не менее признаки из указанной статьи [18] в полном объёме были опубликованы в вышедшем позже учебном пособии 2018 года [2, с. 132-134]. Н. А. Рыбалкин в своих экспериментах анализировал имитации рукописей, выполненные при помощи «3Д принтеров» и «робота-художника»: «На начальном этапе подбиралось устройство, подходящее для выполнения такого рода задач. В нашем распоряжении было несколько 3Д принтеров и плоттер: Tarantula, Anycubic 3 mega, Ender 3 pro и робот-художник MR Painty FRP-01, которые обладают следующими техническими характеристиками: - TEVO Tarantula I3 3D Printer kit - 3D-принтер на базе Prusa i3. Поставляется в виде набора для сборки. Принтер оснащён подогреваемой платформой и одним экструдером. На TEVO Tarantula установлен цельнометаллический экструдер типа Bowden. Материалы для печати - PLA, ABS, PETG, Wood, PVA и Flexible; - Anycubic I3 MEGA - 3D-принтер от китайского производителя Anycubic. Принтер оснащён подогреваемой платформой, дисплеем и одним экструдером с соплом 0,4 мм. Область построения составляет 210x210x205 мм; - Creality Ender 3 Pro - бюджетный 3D-принтер от Китайского производителя Creality 3D. Устройство оснащено подогреваемой платформой, дисплеем, одним экструдером с соплом 0,4 мм. Область построения Creality Ender 3 Pro составляет 220x220x250 мм; - робот-художник MR Painty FRP-01 - оснащен платформой и одним экструдером. Область построения робот-художник MR Painty FRP-01 составляет 230х390 мм в двух осях движения» [4, с. 163]. Обращает на себя внимание указание Н. А. Рыбалкиным следующих «технических характеристик» использованных им устройств: наличие экструдера, наличие подогреваемой платформы, используемый материал для печати. Экструдер – «(от лат. extrudo - выталкиваю) машина для размягчения (пластикации) материалов и придания им формы путём продавливания через профилирующий инструмент (т. н. экструзионную головку), сечение которого соответствует конфигурации изделия» [37, с. 19]. Подогреваемая платформа используется в 3D-принтерах для равномерного остывания получаемой пластиковой детали. «PLA, ABS, PETG, Wood, PVA и Flexible» - аббревиатуры названий пластиков, используемых для печати при помощи 3D-принтеров. Каким образом приведённые «характеристики» соотносятся с возможностью имитации рукописей, остаётся загадкой. Другие авторы свои эксперименты строят на базе режущих плоттеров: - «образцы были получены на трех режущих плоттерах следующих марок и моделей: Crachtec CE6000-60, Roland Camm-1 Pro и Mimaki CG-130SRIII» [38, с. 133]; - «далее с помощью различных режимов графического редактора CorelDRAW создавались векторные макеты, воспроизведение которых осуществлялось шариковой и капиллярной ручками на пяти плоттерах разных моделей (Roland, Mimaki- CG-100 SR III, ZCONCAM 1350, INTEC ColorCut FB 1150, CAMEO), а также самодельном плоттере» [39, с. 500]; - «для выявления и уточнения комплекса диагностических признаков, которые могут свидетельствовать о нерукописном способе выполнения текста, нами было проведено экспериментальное исследование имитаций кратких рукописных записей и подписей при помощи режущих плоттеров Graphtec CE5000-120 и Roland Camm 1 Pro» [40, с. 236]. Что касается возможности установления факта имитации рукописей с использованием программно-аппаратных средств, то многими авторами изначально был неверно выбран алгоритм исследования, аналогичный установлению факта имитации подписей и записей при помощи копировально-множительной техники, печатных форм (факсимиле), влажного копирования, когда способ нанесения штрихов является достаточным основанием для вывода о нерукописной природе их происхождения. В основе такого подхода, как нам представляется, лежит деление способов имитации рукописей на «графические» (подражание) и «технические» (использование технических средств и приёмов), и отнесение первых к предмету почерковедческой экспертизы, а вторых - технико-криминалистической экспертизы документов. На необоснованность подобного деления предметов почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов и необходимость комплексного исследования почерковых объектов экспертом, обладающим специальными познаниями как в области почерковедческой экспертизы, так и в области технико-криминалистической экспертизы документов, мы указывали ранее [36; 41, с. 257-258; 42, с. 102]. Имитации, выполненные программно-аппаратными средствами с использованием пишущих приборов, с одной стороны, являются воспроизведёнными с помощью технического средства, то есть формально их исследование может быть отнесено к предмету технико-криминалистической экспертизы документов, с другой стороны, содержат признаки, по совокупности которых в процессе только технико-криминалистического исследования могут быть ошибочно отнесены к категории рукописных, а именно: динамический характер формирования штриха, дифференциация форм начал и окончаний штрихов, сброс излишков чернил в месте смены направления движения (характерно для пишущих приборов с пастообразными чернилами), дифференциация нажима и некоторые другие. Практике известны случаи выявления имитаций, выполненных при помощи программно-аппаратных средств, но они были сопряжены с наличием в распоряжении экспертов исходного текста, который использовался для создания имитации [43] либо с наличием нескольких идентичных почерковых объектов [44], и являются скорее исключением, нежели закономерностью. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда, несмотря на сделанные заявления отдельных авторов о разработанности методического обеспечения выявления «плоттерных подделок», базовые вопросы, разрешение которых должно предшествовать разработке методики установления факта нерукописного воспроизведения почерковых объектов, остаются открытыми, а именно: – отсутствует единый терминологический аппарат и единые классификационные основания для деления программно-аппаратных средств имитации рукописей с помощью пишущих приборов; – нет достаточного понимания принципов и параметров работы рассматриваемых устройств, а также механизма имитации рукописи, что делает ничтожным попытки выделить соответствующие признаки, позволяющие такие имитации выявлять; – не определено место «плоттерных подделок» в системе существующего деления способов имитации рукописей на «графические» и «технические» и, как следствие, не определено, к предмету почерковедческой или технико-криминалистической экспертизы документов, должно относиться их исследование. Таким образом, для разработки методики установления факта имитации рукописей, выполненных пишущими приборами с использованием программно-аппаратных средств, необходимо разрешение перечисленных выше базовых вопросов и поведение широкой экспериментальной работы с использованием соответствующей технической базы.

Источники: 1. Судебная экспертиза в цивилистических процессах: научно-практическое пособие / под ред. Е. Р. Россинской. – М.: Проспект, 2018. – 704 с. 2. Подволоцкий И. Н. Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебное пособие. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 400 с. 3. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: криминалистическое исследование подписи: учебное пособие для вузов / под общ. редакцией В. Ю. Федоровича. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 142 с. 4. Рыбалкин Н. А. Экспертиза почерковых объектов, выполненных с использованием технических устройств: теоретические и практические аспекты : диссертация ... кандидата юридических наук: 5.1.4. / Рыбалкин Никита Андреевич [Место защиты: ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» ; Диссовет 99.2.127.02 (99.2.127.02)]. – Тула, 2023. – 224 с. с ил. 5. Рыбалкин Н. А. Современные вызовы судебно-почерковедческой экспертизы // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2021. – № 4. – С. 83-87. – DOI 10.24412/2071-6184-2021-4-83-87. – EDN SEGUQA. 6. Шлыков Д. А. Технические и программно-аппаратные средства воспроизведения почерковых объектов с использованием пишущих приборов: история развития и современные разновидности // Энциклопедия судебной экспертизы. – 2020. – № 3(26). – С. 40-73. – EDN DMSOQK. 7. The popular science monthly. Edited by William Jay Youmans. Vol. XLIV, november, 1983, to april, 1984. New York, D. Appleton and company, 1894. 8. Lisa Rein. Washington’s signature-writing machines rumble into the digital age // The Washington Post. - April 11, 2014. 9. Lynne Cheney. The Autopen // The Washingtonian. – August 1983. 10. Quanser Helps LongPen Find Short Path to Success / [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.quanser.com/case-study/syngrafii-iinked/ (дата обращения: 26.11.2024). 11. Kruger D. The LongPenTM – The World’s First Original Remote Signing Device // Journal of Forensic Sciences. 2010. Vol. 55. Issue 3. P. 795–800. https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2010.01348.x 12. Blending tradition and technology for a more secure world / [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.syngrafii.com/about/ (дата обращения: 26.11.2024). 13. Толстухина Т. В., Рыбалкин Н. А. Проблемы производства судебно-почерковедческой экспертизы малообъёмных почерковых объектов по электрофотографическим копиям // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 2-2. – С. 52-60. – EDN WKGZUV. 14. Ярощук И. А., Гриневич К. В. Проблемные вопросы экспертизы подписи как малообъёмного почеркового объекта // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – Т. 16, № 8(129). – С. 141-151. – DOI 10.17803/1994-1471.2021.129.8.141-151. – EDN ETNNSY. 15. Рыбалкин Н. А. Актуальные способы выявления почерковых объектов, выполненных с помощью графопостроительной техники // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2022. – № 2. – С. 133-140. – DOI 10.24412/2071-6184-2022-2-133-140. – EDN PVCPFY. 16. Бодров Н. Ф. Судебно-экспертное исследование записей, выполненных аппаратами имитации рукописных реквизитов // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора Юрия Кузьмича Орлова, Москва, 19–20 января 2017 года. – М.: Проспект, 2017. – С. 56-59. – EDN WZOIXB. 17. Торопова М. В. Исследование почерковых объектов, выполненных с использованием плоттера // Современные тенденции развития технической экспертизы документов и судебно-портретной экспертизы : Материалы Всероссийской конференции, посвященной 100-летию А.А. Гусева, Москва, 10–12 ноября 2020 года. – Москва: Российский Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2021. – С. 162-169. – EDN LYIVRP. 18. Бодров Н. Ф. Современные возможности распознавания технического воспроизведения подписи // Актуальные проблемы российского права. – 2011. – № 2(19). – С. 368-379. – EDN OFATMJ. 19. Серго С. В., Снежкова Ж. Ю. К вопросу об имитации подписей и записей с помощью цветных печатающих устройств при расследовании преступлений в сфере оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков // Юристъ-Правоведъ. – 2023. – № 1(104). – С. 111-117. – EDN RZFKLW. 20. HP Computer Museum / [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hpmuseum.net/images/7470A-37.jpg (дата обращения: 26.11.2024). 21. HP Computer Museum / [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hpmuseum.net/display_item.php?hw=81 (дата обращения: 26.11.2024). 22. High-Speed 3D Printed Arduino Pen Plotter / [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=wX90X4rVUr8 (РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ) (дата обращения: 26.11.2024). 23. Calcomp Plotter Reutlingen, 16.4.2003 / [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://computermuseum.informatik.uni-stuttgart.de/dev/ibm1130/album/rt_calcomp.html (дата обращения: 26.11.2024). 24. Графопостроитель / [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Графопостроитель (дата обращения: 26.11.2024). 25. Autopen Model 50 / [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://damilic.com/info/legacy-autopens/autopen-m50 (дата обращения: 26.11.2024). 26. Autopen_Model_50_from_the_International_Autopen_Company / [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Autopen_Model_50_from_the_International_Autopen_Company.jpg (дата обращения: 26.11.2024). 27. Evil Mad Scientist Laboratories | Making the world a better place, one Evil Mad Scientist at a time. / [электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.evilmadscientist.com/ (дата обращения: 26.11.2024). 28. Shopomatic / [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://shopomatic.ru/item/233731655933 (дата обращения: 20.08.2020). 29. Signature machine / [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://drawingcurved.osp.kitchen/Signature_machine.xhtml (дата обращения: 26.11.2024). 30. Bantam Tools NextDraw™ 8511 / [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://store.bantamtools.com/products/bantam-tools-nextdraw-8511 (дата обращения: 26.11.2024). 31. Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TM-200 (3062C003) / [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://printer-plotter.ru/plottery/ strujnye/canon/imageprograf-tm-200/ (дата обращения: 26.11.2024). 32. Рыбалкин Н. А. Актуальные проблемы судебной экспертизы почерка и подписей, выполненных с помощью современных технических средств // Теория и практика судебной экспертизы. – 2022. – Т. 17, № 2. – С. 31-35. – DOI 10.30764/1819-2785-2022-2-31-35. – EDN OADMOI. 33. About DAMILIC / [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://damilic.com/info/damilic (дата обращения: 26.11.2024). 34. Иванов Н. А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и подписей // Нотариальный вестник. – 2011. – № 4. – С. 45-48. – EDN UYLLUN. 35. Иванов Н. А. Установление подлинности, времени изготовления и источника происхождения документов: практическое пособие. Омск: АНО ЦРЭ «Лаборатория экспертных исследований», 2015. – 207 с. ISBN 978-5-93935-015-0. 36. Шлыков Д. А. Установление фактов нерукописного воспроизведения почерковых объектов: современное состояние и перспективы развития // Энциклопедия судебной экспертизы. – 2016. – № 4(11). – С. 14-25. – EDN MTTHRH. 37. Большая Советская Энциклопедия: В 30 томах. Т. 30. ЭКСЛИБРИС - ЯЯ. 3-е издание. – Москва. Издательство «Советская Энциклопедия». 1978. 38. Соклакова Н. А., Вострова Д. Н. Некоторые возможности криминалистического исследования подписей, изготовленных путем технического воспроизведения их с использованием плоттера // Теория и практика совершенствования правовых, научно-методических и информационных основ использования специальных знаний в судопроизводстве: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Уфа, 19 ноября 2020 года / Отв. редактор Ф. Г. Аминев. – Уфа: Башкирский государственный университет, 2020. – С. 131-134. – EDN VCAANV. 39. Симонова С. В., Ечеина С. И. Исследование почерковых объектов, выполненных на разных моделях плоттеров // Право и государство: теория и практика. – 2023. – № 12(228). – С. 499-504. – DOI 10.47643/1815-1337_2023_12_499. – EDN CZJCWF. 40. Исматова Т. И. Возможности определения нерукописного способа выполнения почерковых объектов // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2015. – № 1(29). – С. 235-242. – EDN VRTBOI. 41. Плинатус А. А., Соколов А. Ф., Шлыков Д. А. К вопросу о разграничении предметов почерковедческой и технической экспертизы документов при установлении фактов имитации почерковых объектов // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 28–29 января 2021 года. – М.: РГ-Пресс, 2021. – С. 254-258. – EDN GSUGBH. 42. Шлыков Д. А., Соколов А. Ф. О возможностях установления факта воспроизведения почерковых объектов нерукописным способом с использованием плоттеров // Армянский журнал судебной экспертизы и криминалистики. – 2019. – № 1. – Ереван: Национальное бюро экспертиз, 2019. С. 97–103. 43. Панова Т. О., Миловидова О. Ю., Карпухина Е. С. Комплексное исследование имитации рукописных реквизитов (случай из экспертной практики) // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3 (11). – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России. – С. 118–121. 44. Пронин В. Н., Лесникова П. Г. Исследование подписи с целью установления факта её выполнения с помощью технического средства – плоттера (случай из экспертной практики) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 4. – С. 162–165.

[1] В научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU размещено несколько десятков статей, связанных с рассматриваемой темой, доступных по поисковым запросам «плоттер», «графопостроитель», «robotic arm». [2] Устройство предоставлено в распоряжение авторов статьи частным лицом. [3] РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ Комментарии (0)

Пока никто не оставил комментарий.

| |||||||

|

| |||||||

|

| |||||||

|

| |||||||

|

|

| Выполняется запрос |

.jpg)